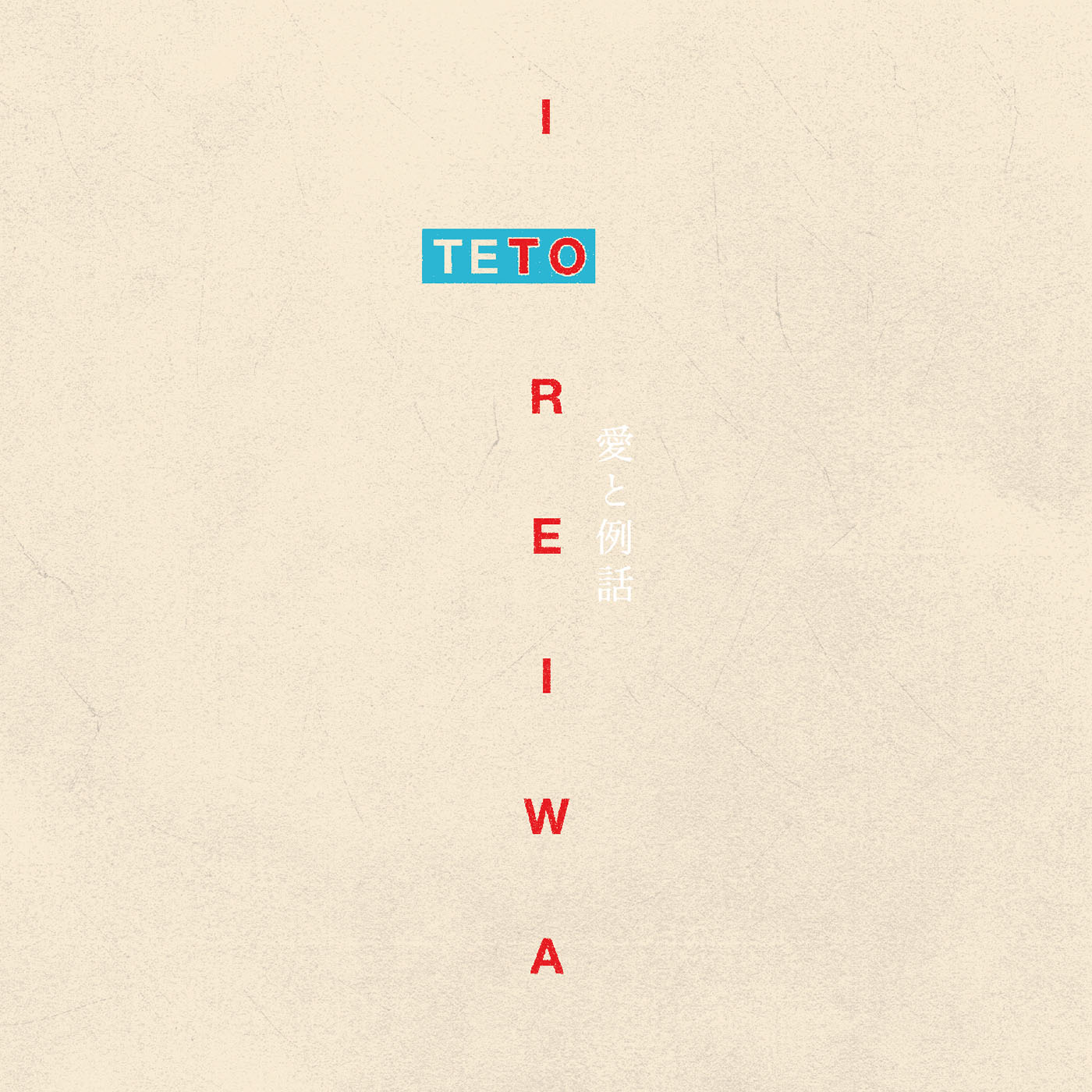

愛と例話

2021/8/4(水)リリース

2,970円(税込) UKCD-1193 UK.PROJECT

2.もしもし?もしもさぁ

3.とめられない

4.光とロマン

5.夏百物語

6.メアリー、無理しないで

7.遊泳地

8.燕

9.invisible

10.I just want to dive in REIWA!!

佐藤健一郎(Ba)によるアルバム全曲解説有り

アルバム「愛と例話」の1曲目。狭いスタジオにメンバー4人で入り、一斉に音を鳴らして録音し、最も熱量のあるテイクを軸に制作を進めていきました。今作の冒頭に必要な空気感を大切に、誓いの意味が正直に込められた曲だと思っています。

昨年は世の中の仕組みや色々なことが変わりました。当たり前にできていたことができなくなって、物事のあり方が見直されたり、新しい生活様式を模索したり。「日ノ出行脚」ツアーも中止になって、急に長い時間を家でひとり過ごすことになりました。食事やお酒とか、自由にしていいときに限ってその気になれないし、会いたい人にも会えないし。それでも、人と人とを繋ぐものってインターネットとかスマートフォンとか色々ありますが、音楽もその一つになることを再確認できました。実質アルバムの1曲目だと思っています。

10代でも20代でも、何歳であっても歳月を重ねた分だけのポリシーとかモットーが生まれて、その一つ一つにある種の強いエネルギーがあって、自分らしさを形作っていくのだと思います。そこから自分だけの誇りある生き様みたいなものに繋がっていくと信じているので、なるべくかっこよく時間を積み上げていきたいと思いますね。

24歳の冬、先輩に誘われ人生で初めてバンドを組みました。楽器がわからなくても、苦労することがわかっていても、バンドを始めることに躊躇はありませんでした。今もこうして同じバンドをしていて、これからも変わらず同じバンドを続けていくこと、私にとってのその意味をこの曲が示してくれています。本質的にずっと前から抱え続けていて、今後も大切にしていく哲学だと思います。

夏でなければ成立しない物事って、なんだか他の季節より多い気がします。夏が発する色彩のようなものってやっぱりどこか特別だし、結局のところ夏に対してなにかしらを期待してしまっている自分がいるし。この曲の持つ独特の気だるさや甘酸っぱさ、切なく滲んだ雰囲気が、四季を更に深くしてくれる夏そのものみたいにアルバム内の曲同士をより鮮やかにしてくれています。

本当は赤く塗りたいのに青で塗らなきゃいけないみたいなことって、ノンフィクションのなかを生きる私たちにとって当然なことだし、それがくだらないだとか、そうすることが馬鹿だとは思いませんし、むしろ尊敬できることだと思います。でも、少し油断すると自分のことを蔑ろにすることも当たり前になっていて、それはなかなか寂しいことです。すべてを大事にできなくても、せめて自分のことくらいは大切にできる自分でいたいです。今作で最後に録音した曲です。

一つの作品がどう伝わるのかは人によって様々で、それぞれがどう感じるのかは自由ですし、そうあるべきだと考えていますが、曲の持つ情景に奥行きがあるほど聞き手との繋がりが深くなると思っています。この曲と、この曲を受け取る側の関係については、あたたかくて、静かで、永いものだったらいいなあと思います。

世の中のだいたいのことは相手がいないと成り立たないし、例えば恋愛とかは面倒なことも多いけど、人と人との生々しい関わり合いから生まれるものの持つ魅力って、他のものでは代替できない価値があるものだと思っています。

今回のアルバム収録曲のなかでは最も先に完成していた曲です。この曲がアルバムに入っていることは自分にとっても大きな意味がありますし、アルバムの中でキーとなる曲であると思っています。

アルバムを結ぶこの曲は終着点と同時に出発点だと思っています。ここからまた進んでいくことが楽しみです。

インタビュー

インタビュー

インタヴュー・文:小川智宏

――この『愛と例話』というアルバムの背景には2020年という時代があると思うんですが、サダくんにとって2020年ってどういう年でした?

「こういう状況になったときに、音楽って簡単に潰れちゃうんだなって思ったんです。予定していたスケジュールは全部なくなって、そこに向かっていた意気込みとか自分の中の思いとかもそこで一旦全部シャットアウトされて。それがつらいというよりは『こんな簡単になくなっちゃうんだな』って思ったんですよね。それが目の当たりになっていろいろ吹っ切れた感はありますね。今まで目指してきたものとかそこに費やした時間が一気に無駄に見えるというか、一気になくなってしまうってのはちょっと衝撃でした。現実を突きつけられたというか。でも僕は基本的にそんな物事に対して悲観的になったり、一喜一憂するタイプじゃないので、平常心ではいたんですけどね」

――ライブがないっていうことはストレスではなかった?

「ちょうど、あんまりライブが楽しくないって思っていた時期かもしれないので……やっぱり好きだけど疲れるときはあるじゃないですか。それは食事とかでもそうなんですけど。それでちょっと疲れてるタイミングでもあったので『休めてラッキー』みたいなことを思っていました。でも、それが長引いたなとは思いましたけどね。」

――ライブができないという状況が、作る曲に影響を与えたみたいなことはあったと思います?

「でも俺、ライブでどうするかとか、曲を作るときに考えたことはないんですよね。メンバーもそういうこと言うんですけど、作詞作曲についてはあんまりそこは考えてない気がします。作品としてっていうだけで。音源とライブは結構切り離してるつもりです。ライブはライブで楽しんでやっているんですけどね」

――今回のアルバムって、そこがより純化された感じがするんですよ。より突き詰めているというか、繊細さが増しているというか。

「確かにそうですね。ただ勢いだけではない。僕も31歳、バンドを始めて5年ぐらい経って……職人は10年からっていいますし、まだまだペーペーだなと思いつつも、繊細になるところはもっと繊細に、深いところまで表現するってのは、だんだんできるようになってきたかなっていうのはあります。かつ、雑にやるところは雑にやっていいし、ラフに見せるところはラフにやっていい。俺、やっぱりパンクが好きなんですけど、パンクって全部雑で、音も雑だし、ミックスも雑だし、チューニングも雑だし、歌い方も雑。それがやっぱかっこよかったりするんですけど、その中にある、ちょっと繊細なところに俺はすごい惹かれるんです。本当に対極のところだと思うんですよね。やっぱり俺は粗雑に振り切れない人間なので、その繊細さと雑さのバランスをうまく保っていきたいなと」

――今作の曲を作ってアルバムにしていく過程ではどういうことを考えていましたか?

「でも、最初はアルバムを作ることが目的じゃなくて、ちょこちょこシングルとして曲を出していこうかなと思ってたんです。でもやっぱり曲が増えていくとアルバム作りたいなって思ってしまって。だから、初めからこういうアルバムを作りたいっていうのはなかったんですよね。本当に今回は点と点を線で繋げた感じ。前はゴールが見えてたんですけど、それとは違いますね。作っていてもうちょっと曲入れたいなとか思ったりもしたんですけど、この10曲にはコンセプトがあるし、熱量もある。アルバムにふさわしい仕上がりになったと思います。」

――そのコンセプトというのは、今の話を聞いていると2020年という1年を生きてくるなかで生まれてきたものなのかなと思うんですが。

「なのかな。あんまり意識はしてないですけど、出てるとは思いますね。どうしても出ちゃう」

――『愛と例話』っていうタイトルは?

「この言葉、じつは2年前ぐらいにできていたんです。何かに使いたいなって思ってたんですけど、それがアルバムなのか曲なのかっていうのはずっと考えてて。ちょうどその頃、恋だの愛だのに、自分が振り回されてる時期があって。もちろん恋愛だけじゃなくて、人に対しての愛だったり、街でも物でも何でもいいんですけど、そういうことを考えるタイミングがあったんです。そこからいろいろひねって、このタイトルになりましたね」

――まさにちょうど令和になったぐらいですよね。いろいろな意味が重なっているように思いますけど、重要なのは「愛」という言葉だなと。

「そうですね。30歳を過ぎた自分がそんなに愛を語るのが果たしていいのかな、愛語ってんなあって思っちゃうんですけど(笑)ね。愛って日常生活で使うのはちょっとこっ恥ずかしいんですけど、歌ってるときはそんなに恥ずかしくなく言えるので、これは説得力があるからいいなって。ちゃんと自分の中で言いたい、表現したいことなんだな、愛っていうのはって思えたので、すんなり付けられました」

――イントロである1曲目の「宣誓」から《ただ恋は多く、ただ愛は深く》と歌っていますね。恋と愛とは違うっていうのが、サダくんのなかにはあったのかなって。

「そうですね。まあ、ギャグみたいなもんなんですけどね。1曲目から真剣に受け止めてほしくはなかったからああいうパッケージにしたんですけど、でも俺の性格とかも含めて、ちょっと真剣に言ってる感じがあるじゃないですか。そういうふうに取られることがよくあるんですけど、真剣半分冗談半分なんですよ、基本的に。それが真剣で取られちゃうと『そんなに真剣に聴かなくていいんだけどな』とか思っちゃって。かといって何かまたふざけたことやってるとか思われると『いやいや、真剣もあるよ』みたいな、いちばん面倒くさいタイプの人間なんですけど(笑)」

――アルバムタイトルだって半分ジョークみたいなもんじゃないですか。でもいろんな意味がやっぱり感じられる。少なくとも半分真剣に愛について歌ってみようじゃないかと思ったわけですよね。で、それは、サダくんの個人的なテーマでもあるけど、じつは2020年以降の大きなテーマでもあると思うんです。

「うん。愛が枯渇してる感じはありますよね」

――そうそう。距離感が広がっていく中で、どういう愛が可能なのか、みたいな。そういう時代的な認識もありました?

「あるかもしれないけど、そこはあまり意識はしてなかった、本当に。でもラブソングが最強だなっていうのはやっぱりずっとあるんです。直接愛や恋について語るとか、失恋したとか、あの人のことを好きになって楽しいとか、そういうのだけじゃなくても、ラブソングっていうのがロックとして最強の形だなっていう思いがすごくあるので。だから自分もそこは踏み込まなきゃいけない領域だし、恥ずかしがってちゃダメだし、っていうのはあるかもしれない。そのタイミングで2020年という、少し愛が枯渇しているタイミングが重なったのも、自分が表現をする手助けにはなったかもしれないですね」

――なるほどね。そういう意味では、tetoはずっとラブソングを歌ってきたとも思うんですけどね。

「うん。愛してるからムカついたり、愛してるから悲しかったり、愛してるから寂しいんだよみたいなことを歌ってきたつもりなんですけど。ただそれは、ラブソングではあるんですけど、周りからはラブソングとしては認識されにくいかもしれないですよね。でもまあ、認識されないからなんなん?っていうところもあるんですよ。伝わらないなら伝わらないでいいしっていうのもあるんですけど、ちょっと今回はそこから逃げないっていうか」

――うん。これは僕の考えですけど、とくにロックバンドにとっては、コミュニケーションが難しい時代に突入したわけじゃないですか。だからこそ、より直接的に、具体的に言う必要があったんじゃないですか?

「かもしれないですね。そういうことにしましょう(笑)。でも、やっぱり距離はどんどん離れていくし、それは仕方ない。でもだからこっちも離れるってなると……こっちが近寄らないとライブだったりロックがダメになっちゃう、とは思います。俺、本当にロックがいちばんかっこいいと思うんです。いろんなカルチャーがあるじゃないすか。音楽にしてもそれ以外も。いや、ロックでしょって思っちゃうので、それがいちばんかっこいいし、みんなもっと痺れていいと思う。でもちょっと今はロックって下火なのかなとかいわれてるし、気にすることじゃないけど、海外のチャートとか聴いてもそう思っちゃうんですけど。だからこそロックバンドは、どんどん自分たちの魂を提示してかなきゃダメだなって思うんです」

――サダくんにとって、ロックのいちばんの魅力ってどういうところなんですか?

「これはちょっと難しいんですけど、人間が4人で、ガンってギターを鳴らしている、バーンってドラムを叩いている、ベースを弾く、歌う。4人もいてそれがかっこいいのがすごいなと思う。人間ってめちゃめちゃ不安定だし、それがひとつの塊になるってもう奇跡だし、美学だと思うんです。俺、1人で弾き語りも最近やってるんですけど、やっぱり自分の間で歌えるし、いい音楽できてるなって思うんです。でも、それじゃ表現できないパワーもあるなって。4人もいるから、圧倒的にバンドの方が強いと思うんです。人の力が顕著に出る。1人と4人じゃやっぱり4人に敵いっこないし、4人だからこそもちろん噛み合わないっていうのもあるけど、噛み合ったときの4人の力には、1人じゃやっぱり勝てねえなって」

――そういう部分で、今作を作っていく過程はどうでした?

「抑揚とか曲の緩急とか、それは音像とかでもそうですけど、自分のイメージをメンバーとすり合わせていく作業があるんですけど、今回はそこで本当に細かいところまでこだわりました。リズムの録り方、ドラムの作り方とか、ギターのフレーズとか、本当に細かいところまで。前までは、妥協じゃないんですけど、それがメンバーの提示しているものならそれはそれでありかなって納得できてたんです。でも今回はもう少し細かく『こういうことがやりたいんだ、こんなフレーズにしてほしいんだ』っていうものをあらかじめ決めてやりましたね。そういう意味ではこのアルバムがいちばん、自分のやりたいことを本当に繊細に表現できてるとは思います。ミックスも、エンジニアさんと直接連絡させてもらって、何日もかけてやって。『もう少し、もう少し』って。それは時間かかりましたね」

――今回そこまでこだわったのはどうして?

「わがままになろうと思って。結構気を遣うところがあるので、わがままに今回はやらせてもらおうと思ったんです。今までしてきてなかったから今回はみたいな、それぐらいなんですけど。でもやってみて、そっちのほうがいいなって思いました。メンバーとかスタッフには迷惑かけちゃったかもしれないんですけど、やはり自分が気持ちよく出せる方が結果、みんなも気持ちよくなってくれるんじゃないかなって思えたし」

――なるほどね。

「前まではすごくふんわりしてたんですよね。みんな手探りでやってたと思うんですよ、メンバーも。そこをもう少し具体的にやっていいころなのかなって。自分の人への伝え方、コミュニケーションのとり方も良くなってきたなっていうのはあるし。結成して……もともと仲の良い友達というか、10年来の友達だとかっていうわけでもないバンドなので、最初はちょっとコミュニケーションに苦戦したりもしたんですけど、今回は改めて、自分のやり方を伝えるっていうことをしてみようかと」

――バンドの外の人、つまりこの作品を聴く人に向けた意識も変わった? さっきは「伝わらなくてもいい」と言っていましたが。

「とはいえ、ゼロじゃないですね。伝えることを諦めちゃったら、やってる意味が本当になくなっちゃう。ただ、伝わらなかったら仕方ない、もっと気楽に、っていうのありますね。でも……前までは本当に自分の中だけで全部完結する歌詞ばっかりだったんで。それはいいんですけど、もうそれを3、4年やってきてるから」

――「遊泳地」では《Everything in my world is with you.》(僕の世界のすべては君とともに)と歌っていますね。この「you」というのは誰のことなんですか?

「全員なんですよね。これは当たり前って言ったらあれなんすけど、結局、100人来ようが1万人来ようが、やってる人は1人1人に届けばいいなって思いながらやってるんです。元々この曲は、最初、病室にいる人から手紙が届いたんです。それを読んで、そこから書いたんです。でも別にその人1人に歌ってるわけじゃなくて、その人も含めた、今まで関わったことがある1人1人に歌っている感じはありますね」

――そういう意味では明確なメッセージですよね。

「そうですね。やっぱり恥ずかしげもなく、ちゃんと言えてるとは思いますけどね、本当に思ってることだしっていう。『超現実至上主義宣言』で『あなた』への歌い方はちょっと掴んだ感じがして。でもやっぱり俺は人のためにやってるわけじゃないから、そこと人のためっていうところのうまいバランス、自分にも言ってるし相手にも言ってるっていうバランスは今回いちばんうまくできたなと思います。100あなたじゃないし100自分じゃないし」

――うん。最後の「I just want to dive in REIWA!!」では《鍵など掛けず外に出るから好きなもんを好きなように持っていけばいいさ どうぞ勝⼿に》とまで言ってますね。もう、ドア全開放。

「好きにやってくれってことですよね。話が戻りますけど、2020年の吹っ切れ感だと思います。バンドって、別に長く続けることがかっこいいわけでもないんだし、みたいな感じです。もちろん長くやってるバンドは尊敬しますけど、だからって偉かったりかっこよかったりするわけじゃない。だから自分もそこにとらわれなくていいし、もうやりたいようにやって、変な話、飽きたらやめちゃってもいいんじゃないって最近思うようになってきました。前はちょっと、いらない責任感みたいのがあったんですよね。でもその責任感ってくだらないなって。全部が100%俺の責任じゃなくて、相手と50/50じゃん?って。やっぱり昔学級委員長だったからかな、責任感が」

――え、マジで?

「はい。だからいらない責任感があったのかもしれない。必要以上の責任感は持つのは相手のことを信頼してないっていう意味にもなってしまうじゃないですか。信頼する人が増えてくれたっていうことなのかも。「メアリー、無理しないで」という曲で《疲れたなら全てやめにしよう やめたあとに次を考えよう》って歌ってるんですけど、そういう考えになってきてます。解放されてるというか、吹っ切れてる感じはやっぱりある。いい精神状態ではいられてるのかなと思います」

――それって、言い方を変えると、もしかするともっと大きな責任みたいなのを背負っているってことなのかもしれないですよ。より無責任に引き受けるというか。

「無責任な肯定がいちばん強かったりする場合もありますからね。だからちょっと肩の荷が降りた感じはあります。やっぱり前作までがすごく張り詰めていたから。ツアー回ってるときとかも、来てくれるお客さんには申し訳ないんですけど、なんかそりが合わないというか、やっててピンとこなくて、ギターを投げてライブハウスの外に出ちゃったことがあったんですよ。でも出たら出たで『何やってんだろうな、俺』ってなっちゃって。それで後悔して、戻ってきて『トイレ行ってました』とか言ってライブを続けたんですけど。だからそこのバランスですよね。無責任すぎると自分が納得いかなくなっちゃうし、責任持ちすぎると疲れちゃうし。責任を全部放り投げたんですけど、そうすると残っちゃうので、わだかまりが。こういうやり方ではないんだなっていうのは思いましたね。それがアルバムにも反映されてると思う」

――アルバムを作り終えて、今も曲は書いているんですか?

「それが、あんまり書いてないんです。作りたい曲のイメージはあるんですけど、完全に1回スイッチオフになったので。次いつ立ち上げるかっていうのは、何かのきっかけがほしいなと思います。こういうこともあんまりなかったんです、今までは延々曲作ってたし。それもなんか疲れちゃう原因っていうか、何かやらされてないのにやらされてる感があったなあって思いますね。誰も別に命令してないのに。あんまり張り詰めすぎてると見てて楽しめないっていうのがいちばんあって。張りつめまくってる人を見ると純粋に楽しめなかったりするので、自分はそうならない方がいいなと思う」

(MUSICA)

作品コメント

(MUSICA)

作品コメント

私達はなぜロックバンドが歌い鳴らすその一編の曲に自らの人生を重ね合わせてしまうのか。なぜロックバンドが歌い鳴らすその音楽に「自分の居場所がここにある」と感じてしまうのか。なぜロックバンドが歌い鳴らすその様に心救われ背中押され、そこに光とロマンを見出すのか。

——そんなことを今さら問うのは野暮なことなのだろうし、さらに言えばこの1 年以上の間、人によっては音楽なんて所詮は飯の種にもならない不要不急なものなのだという事実をたくさん目の当たりにすることもあったけれど、だけどやっぱり、上手く言葉にすることも整理することもできない、いつの間にか重く心に溜まった澱のようなものを掬い上げ、晴らし、またそこから一歩踏み出していく力を、ロックバンドが生み出し奏でる音楽は不思議なほどに持っている。すべてが空虚に思えたり、すべてにうんざりしたり、不安と苦痛で吐きそうになったりしようとも、それでも生きるということの中にあるはずのロマンにも似た何かを、どうにも求めて焦がれてやまない光にも似たその何かを、胸に蘇らせ、たぎらせ、今を乗り越えて明日に手を伸ばさせる力を、ロックバンドは持っている。

teto というロックバントとその音楽は、まさにその真髄を体現していると、ここに完成したアルバムを聴いて改めて強く思う。

2019 年10 月にリリースされた『超現実至上主義宣言』以来となる、サードアルバム『愛と例話』。混乱と混沌の渦中で幾重にもこんがらがった世界を蹴り飛ばすような、そこにある閉塞も退屈も、虚無も悲哀もやるせなさもすべてを飲み込んで突っ走るような、ガムシャラで前のめりなエネルギーが全方位で爆発していく冒頭3 曲。矢継ぎ早に言葉を溢れさせながら叫び歌い、奔放な軌道を描きながらどこまでもドライヴしていくタフで自由なバンドサウンドが、目の前にかかったモヤを爽快に切り裂くところからこのアルバムは始まる。

全10 曲38 分。15 曲ずつ詰め込まれた過去2 作と比べると曲数を絞ったとも言えるアルバムだが、このアルバムには彼らがここまでの道程でモノにしてきた進化と深化が濃度高く結実している。前半のハイライトを撃つ名曲“光とロマン” からも明らかな通り、ソングライティングにしてもバンドの鳴らし方にしても、奥行きのある詩情をスポイルすることなくスッと核心を突く作詞にしても、明確に過去最高点を叩き出しているアルバムだと言っていい。オルタナティヴ、パンク、エモ、そしてマシンガンのような譜割で衝動を瑞々しくメロディに転化させる一方で、美しい日本語の情緒を宿した歌心をも併せ持つ、そんな彼らの音楽的な素養が楽曲ごとに見事に昇華されている。1 曲1 曲、表現したいヴィジョンをしっかりと具現化していったであろう楽曲群は、ロックバンドソングとしての王道性を持ちながらも退屈なクリシェに回収されることのない鮮度とアイディアに

満ちていて、完成度がとても高い。

どの曲も音の手触りが生々しい。ボトムの太いリズム隊を中心に重心を落として荒地を蹴る瞬間も、空間系のエフェクトを纏いながら重力から解き放たれ天を駆ける瞬間も、記憶の奥にある景色を手繰る瞬間も、まだ見ぬ明日に想いを馳せる瞬間も、その瞬間に心身から溢れ出す止むに止まれぬ想いと衝動が、焦燥と渇望が、熱が、とても生々しく、とても美しく、歌声も含めたバンドの演奏の一つ一つに息づき、それを音楽作品としてパッケージすることに成功している。ロックバンドの演奏が時に放つ譜面にはできない何かが、確かにこのアルバムには宿っている。それは理屈を超えて深く、鮮やかに、聴き手の心を打つ。

前作『超現実至上主義宣言』の際に筆者が行なったインタビューで、小池貞利は「人間はただお互いにそこに存在することを認め合うしかない。俺には『あなたはあなたのままでいいんだよ』とはまだ言えない、俺が言えるのはただ『あなたはあなたとしてそこにいる』ということだけなんです」と話していた。その気持ちは今も変わらないのだろうけれど、より踏み込んだ表現で歌い掛ける場面が増えた。それはきっと、誰よりも彼自身が混沌とした今この時代・この社会の中でもがき、自分と向かい合い、音楽と向かい合った中で、自身が歌うべきものとして出てきた言葉達なのだと思う。<大切に守るべきものを迷わず選ぶから/あなたがアート、あなたが花だから離さぬよう/どこで生きていたって>、<未知で満ちた道をまた一から作り出す>(“もしもし?もしもさぁ”)、<誰かの最低も最高も塗り替えて/氷が張り詰めている世の中にひびを入れる>、<明日を信じ、ただ苦虫を噛む/穴空いた雨傘をさし、鮮やかな朝を待つあなた/その未来も光に溢れますように/この歌が兆しになりますように>(“とめられない”)、<いつの日か誰かを心から/愛せるようになれたら誰かの心も傷つけずに済むのだろうか?まぁいずれわかる/現実を歩く俺らせめて音の渦の中で求めるさ、光とロマン>(“光とロマン”)、<愛を幻想と語るのなら/あの人が何も言わずそっと掌で背中を押してくれた/あの温

もりをなんと呼ぼう>(“遊泳地”)、<透明のままであれば叶うことはないのでしょう そうか>(“invisible”)……挙げていけばキリがないほど、パンチラインというべき歌詞が多い。<悲しみは君の血肉だと言う/だが喜びを捨てる理由にはならない>、<君の代わりなどどこにも居ない/だが君の役はきっと誰かが埋める>と、愛をもって退路を用意する“メアリー、無理しないで” も、自ら命を絶ってしまう人が多い昨今の中で、ひときわ印象的に響く。

そう。まるでオープニングナンバーかのようなテンションで掻き鳴らされるハードコア始まりのラストソング、“I just want to dive in REIWA!!” で聴き手を現実へと送り出す構造も含め、この『愛と例話』というアルバムは、ままならないこの世界への、この人生への、そして、荒波をかき分けるようにもがきながら今を生き抜こうとするあなたへの、teto なりの渾身の愛の歌、なのではないかと思う。日々の中で惑う時、居場所を見失いそうになる時、この歌が、この音が、私の傍らで私と共にあることが明日を繋ぎ止めてくれるだろうという予感がある。この音の渦の中に、私はきっと、光を見つけられるだろうという確信がある。あなたにとってもそんなアルバムになるはずだ。

Music Video

Music Video

47都道府県ツアー

「日ノ出行脚」

前売りチケット

3,800円(D代別)

チケット一般発売中 ※全公演ワンマンライブ

日付

場所

開場 / 開演

問合せ

2021年8月28日(土)

名古屋CLUB QUATTRO

OPEN 17:00 / START 18:00

JAILHOUSE 052-936-6041

2021年9月3日(金)

札幌PENNY LANE24

OPEN 17:30 / START 18:30

SMASH EAST 011-261-5569

2021年9月5日(日)

仙台CLUB JUNK BOX

OPEN 17:00 / START 18:00

ノースロードミュージック 022-256-1000

2021年9月10日(金)

大阪BIGCAT

OPEN 17:30 / START 18:30

GREENS 06-6882-1224

2021年9月11日(土)

高松DIME

OPEN 17:00 / START 18:00

DUKE高松 087-822-2520

2021年9月18日(土)

新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

OPEN 17:00 / START 18:00

FOB新潟 025-229-5000

2021年9月25日(土)

福岡DRUM Be-1

OPEN 17:00 / START 18:00

キョードー西日本 0570-09-2424

2021年9月26日(日)

広島SECOND CRUTCH

OPEN 17:00 / START 18:00

YUMEBANCHI広島 082-249-3571

2021年9月29日(水)

東京Zepp DiverCity TOKYO

OPEN 17:30 / START 18:30

VINTAGE ROCK std. 03-3770-6900

ライブレポート

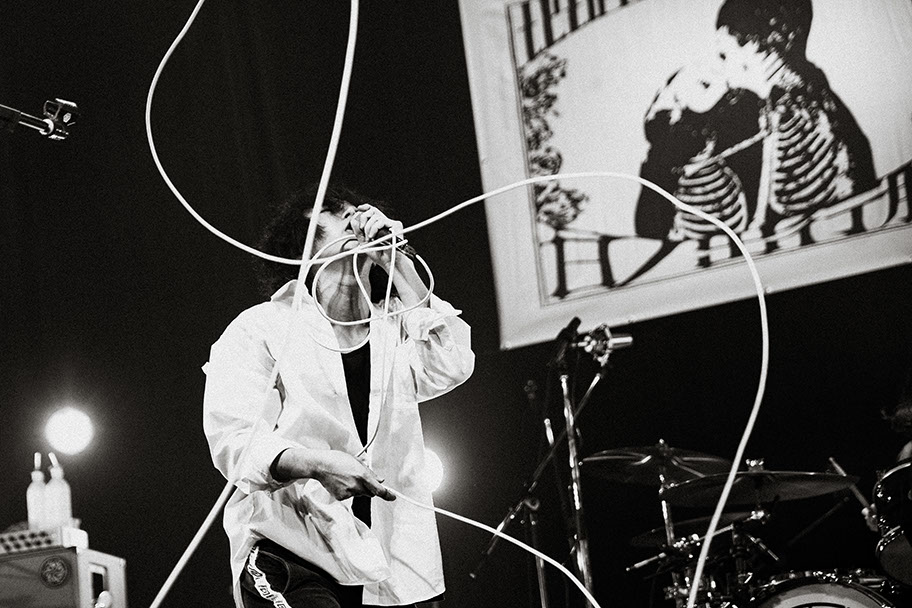

文:小川智宏

写真:小杉歩

セットリスト

「ウィーアースーパーロックバンド、teto! サンキュー!」。本編最後の「LIFE」で小池貞利はそう叫んだ。なんというか、身も蓋もない感じの言い回しだが、この言葉がこの日のライブを形容するのにぴったりだった。47都道府県ツアー「日ノ出行脚」ファイナル、Zepp DiverCity Tokyo。tetoが見せつけたのは、コロナもメンバー脱退もその他もろもろのややこしいこともすべてぶっちぎりながら突き進む、まさに「スーパー」なロックバンドの姿そのものだった。ギターボーカルとベースというバンドの最小単位になったtetoが、改めて自分たちはロックバンドであると宣言するような一夜。

「ウィーアースーパーロックバンド、teto! サンキュー!」。本編最後の「LIFE」で小池貞利はそう叫んだ。なんというか、身も蓋もない感じの言い回しだが、この言葉がこの日のライブを形容するのにぴったりだった。47都道府県ツアー「日ノ出行脚」ファイナル、Zepp DiverCity Tokyo。tetoが見せつけたのは、コロナもメンバー脱退もその他もろもろのややこしいこともすべてぶっちぎりながら突き進む、まさに「スーパー」なロックバンドの姿そのものだった。ギターボーカルとベースというバンドの最小単位になったtetoが、改めて自分たちはロックバンドであると宣言するような一夜。

思えば、このツアーが始まったのは2019年11月15日の千葉LOOKだった。途中コロナ禍の影響による延期や中止を挟んで、足かけ2年。アルバム『愛と例話』のリリースを経て、8月28日の名古屋CLUB QUATTROから9本、ついに辿り着いたこの場所。アルバムリリース前にメンバーが脱退し小池と佐藤健一郎のふたり体制となったtetoは、たぶんがむしゃらに前に進んできたのだろう。その充実ぶりは、何よりもステージから放たれる音とパフォーマンスに表れていた。

思えば、このツアーが始まったのは2019年11月15日の千葉LOOKだった。途中コロナ禍の影響による延期や中止を挟んで、足かけ2年。アルバム『愛と例話』のリリースを経て、8月28日の名古屋CLUB QUATTROから9本、ついに辿り着いたこの場所。アルバムリリース前にメンバーが脱退し小池と佐藤健一郎のふたり体制となったtetoは、たぶんがむしゃらに前に進んできたのだろう。その充実ぶりは、何よりもステージから放たれる音とパフォーマンスに表れていた。

この日はサポートメンバーを加えた5人編成。ドラムにyucco(ex.2)、ギターにヨウヘイギマ(ヤングオオハラ)と熊谷太起(Helsinki Lambda Club)。長年にわたり関係を築いてきたミュージシャンの力を得て、1曲目「暖かい都会から」から半端ではない爆発力を生み出していく。マイクを掴んでステージを駆けずり回る小池。「メアリー、無理しないで」ではyuccoのパワフルなドラムが炸裂し、小池を加えた3本のギターによって分厚い音の弾幕が作られていく。倒れたマイクスタンドにぐちゃぐちゃに絡まった白いマイクコードがこんがらがって進むこのバンドそのものみたいだ。

この日はサポートメンバーを加えた5人編成。ドラムにyucco(ex.2)、ギターにヨウヘイギマ(ヤングオオハラ)と熊谷太起(Helsinki Lambda Club)。長年にわたり関係を築いてきたミュージシャンの力を得て、1曲目「暖かい都会から」から半端ではない爆発力を生み出していく。マイクを掴んでステージを駆けずり回る小池。「メアリー、無理しないで」ではyuccoのパワフルなドラムが炸裂し、小池を加えた3本のギターによって分厚い音の弾幕が作られていく。倒れたマイクスタンドにぐちゃぐちゃに絡まった白いマイクコードがこんがらがって進むこのバンドそのものみたいだ。

「Pain Pain Pain」を終えた小池が「どうもtetoです!」と挨拶。「3人のおかげでツアーファイナルを迎えることができました」とサポートメンバーに感謝の意を表すと、『愛と例話』に対する満足感を語り、「どうしても伝えたいのは、音楽の光とロマンです。それを思う存分受け取ってくれ!」と告げてアルバムから「光とロマン」を繰り出す。フロアを指差しながら歌う小池、楽しそうだ。しかし驚くのはその音。以前のtetoとはもちろん違うが、それが変化というよりも真っ当な進化として響いてくる。音数は多いのにビシッと固まったアンサンブル、タイトなビート、色鮮やかなギターリフによって、小池の歌うメロディと言葉が鮮烈に心に入ってくる。ギリギリのテンションなのは相変わらずだが、昔のような危なっかしさは感じない。以前みたいにフロアも含めてくんずほぐれつ、というわけにはいかないけれど(フロアに椅子がある状態でtetoを観るなんて!)、お客さんが叫んだり暴れたりできないぶん、歌を、音楽を、まっすぐに強く届けようというバンドの意思が、その演奏に表れている。

「Pain Pain Pain」を終えた小池が「どうもtetoです!」と挨拶。「3人のおかげでツアーファイナルを迎えることができました」とサポートメンバーに感謝の意を表すと、『愛と例話』に対する満足感を語り、「どうしても伝えたいのは、音楽の光とロマンです。それを思う存分受け取ってくれ!」と告げてアルバムから「光とロマン」を繰り出す。フロアを指差しながら歌う小池、楽しそうだ。しかし驚くのはその音。以前のtetoとはもちろん違うが、それが変化というよりも真っ当な進化として響いてくる。音数は多いのにビシッと固まったアンサンブル、タイトなビート、色鮮やかなギターリフによって、小池の歌うメロディと言葉が鮮烈に心に入ってくる。ギリギリのテンションなのは相変わらずだが、昔のような危なっかしさは感じない。以前みたいにフロアも含めてくんずほぐれつ、というわけにはいかないけれど(フロアに椅子がある状態でtetoを観るなんて!)、お客さんが叫んだり暴れたりできないぶん、歌を、音楽を、まっすぐに強く届けようというバンドの意思が、その演奏に表れている。

「夏百物語」を軽快に鳴らし、「助けて! ルサンチマン!」と「ルサンチマン」に突入すると、小池は体をクネクネさせながら踊る。バックにギターが2本あるので、ハンドマイクで歌う場面も多い。続く「とめられない」でも、小池はマイクを握ってステージを右へ左へ行ったり来たり。長いマイクコードをときどきモニターに引っ掛けたりしながら、お客さんの近くまで歩み寄る。こうしてライブができる喜び、ロックバンドをやれる喜び。もちろんそれだけじゃなくて大変なことも面倒くさい思いもたくさんあるはずだが、みずみずしい生命力がそれを凌駕していくような美しいヴァイブスがZepp DiverCityに広がっていく。

「夏百物語」を軽快に鳴らし、「助けて! ルサンチマン!」と「ルサンチマン」に突入すると、小池は体をクネクネさせながら踊る。バックにギターが2本あるので、ハンドマイクで歌う場面も多い。続く「とめられない」でも、小池はマイクを握ってステージを右へ左へ行ったり来たり。長いマイクコードをときどきモニターに引っ掛けたりしながら、お客さんの近くまで歩み寄る。こうしてライブができる喜び、ロックバンドをやれる喜び。もちろんそれだけじゃなくて大変なことも面倒くさい思いもたくさんあるはずだが、みずみずしい生命力がそれを凌駕していくような美しいヴァイブスがZepp DiverCityに広がっていく。

一転この季節にぴったりの「蜩」ではトリプルギターの迫力を見せつけ、グジャっと一塊になったバンドサウンドとともにどこまでも転がっていく。佐藤のコーラスもいい味を出していた「溶けた銃口」でスケールの大きな風景を描き出すと、「手紙を書いてきた。聴いてくれ!」と「遊泳地」へ。生き物のように蠢きながらテンポを変えていくリズムと、アウトロで鳴り響いたヘヴィなリフ。音の質量がものすごい。それをぶん回すバンドの力と、それによって解放される楽曲のポテンシャル。最新作の楽曲が早くも生まれ変わったように聞こえてくることが、紆余曲折の中で彼らがひとつの正解を見つけ出したことを物語っている。「夢見心地で」ではギマのギターソロも決まり、「9月になること」では大迫力のバンドサウンドを背に小池が「シンギン!」とフロアにマイクを向ける。もちろんお客さんは歌えないのだが、そのぶんメンバーが声を張り上げる。今まで以上にフロアに歩み寄ることで、熱い一体感が生まれていく。

一転この季節にぴったりの「蜩」ではトリプルギターの迫力を見せつけ、グジャっと一塊になったバンドサウンドとともにどこまでも転がっていく。佐藤のコーラスもいい味を出していた「溶けた銃口」でスケールの大きな風景を描き出すと、「手紙を書いてきた。聴いてくれ!」と「遊泳地」へ。生き物のように蠢きながらテンポを変えていくリズムと、アウトロで鳴り響いたヘヴィなリフ。音の質量がものすごい。それをぶん回すバンドの力と、それによって解放される楽曲のポテンシャル。最新作の楽曲が早くも生まれ変わったように聞こえてくることが、紆余曲折の中で彼らがひとつの正解を見つけ出したことを物語っている。「夢見心地で」ではギマのギターソロも決まり、「9月になること」では大迫力のバンドサウンドを背に小池が「シンギン!」とフロアにマイクを向ける。もちろんお客さんは歌えないのだが、そのぶんメンバーが声を張り上げる。今まで以上にフロアに歩み寄ることで、熱い一体感が生まれていく。

「わざわざ口に出す必要はなくて。でも今何曲か観てもらえただけで、どんなに素晴らしいツアーを回れたかは伝わったと思います。今のteto、間違いなく過去最高。そして今、間違いなく過去最高のものを観せられていると思っている」。そんな小池の言葉に拍手が送られる。サポートメンバーに何を教えられたか(熊谷にサウナの楽しみを教えてもらったとか、ギマのフレッシュさとか、yuccoの逞しさとか)を語り、佐藤に対しては「ケンイチもね、がんばってくれて……まあ、ケンイチに関してはケンイチと俺だけわかってればいい」と言葉をかける。まるでバンド始めたてのようなフレッシュさと楽しさを、今の小池は全身で感じているようだ。そのままアコースティックギターを爪弾きながら「燕」へ。切なく悲しい歌だが、優しい音が彼の言葉に実感を与えていく。〈ひとりはもう何かを見つけて/新たに歩き出している〉という歌詞が、今のtetoの姿に重なるように響く。

「わざわざ口に出す必要はなくて。でも今何曲か観てもらえただけで、どんなに素晴らしいツアーを回れたかは伝わったと思います。今のteto、間違いなく過去最高。そして今、間違いなく過去最高のものを観せられていると思っている」。そんな小池の言葉に拍手が送られる。サポートメンバーに何を教えられたか(熊谷にサウナの楽しみを教えてもらったとか、ギマのフレッシュさとか、yuccoの逞しさとか)を語り、佐藤に対しては「ケンイチもね、がんばってくれて……まあ、ケンイチに関してはケンイチと俺だけわかってればいい」と言葉をかける。まるでバンド始めたてのようなフレッシュさと楽しさを、今の小池は全身で感じているようだ。そのままアコースティックギターを爪弾きながら「燕」へ。切なく悲しい歌だが、優しい音が彼の言葉に実感を与えていく。〈ひとりはもう何かを見つけて/新たに歩き出している〉という歌詞が、今のtetoの姿に重なるように響く。 怒涛のように展開してきたライブは早くも終盤。熊谷のソロも効いていた「コーンポタージュ」を経て、眩い光に包まれながら「あのトワイライト」を披露すると、ドシャメシャのサウンドで景色を塗り替えるような「invisible」へ。機関銃のような佐藤のベースリフが小池のシャウトを後押しするように疾走する。これがロックだ、これがロックバンドだと全身で訴えるような渾身のパフォーマンス。「拝啓」でも今にもぶっ壊れそうなテンションでギターをかき鳴らしながら、小池はステージの床を転げ回る。

怒涛のように展開してきたライブは早くも終盤。熊谷のソロも効いていた「コーンポタージュ」を経て、眩い光に包まれながら「あのトワイライト」を披露すると、ドシャメシャのサウンドで景色を塗り替えるような「invisible」へ。機関銃のような佐藤のベースリフが小池のシャウトを後押しするように疾走する。これがロックだ、これがロックバンドだと全身で訴えるような渾身のパフォーマンス。「拝啓」でも今にもぶっ壊れそうなテンションでギターをかき鳴らしながら、小池はステージの床を転げ回る。 フィードバックノイズ、フルスピードで鳴らされる二拍子のスネア、一心不乱にかき鳴らされるコード。なんでロックが無敵なのか、なぜロックバンドが最強なのか、理屈抜きでわからせるような圧巻のクライマックスだ。そして最後の「LIFE」へ。ギターを鳴らしながら「ロックがいちばんかっこいいの観せれたでしょう? 結局ロックが最強! ありがとう、tetoでした」と告げ、明るく朗らかなリズムとリフが鳴らされる。そこで冒頭の発言が飛び出したのだ。それが答えであり結論。大正解だ。

フィードバックノイズ、フルスピードで鳴らされる二拍子のスネア、一心不乱にかき鳴らされるコード。なんでロックが無敵なのか、なぜロックバンドが最強なのか、理屈抜きでわからせるような圧巻のクライマックスだ。そして最後の「LIFE」へ。ギターを鳴らしながら「ロックがいちばんかっこいいの観せれたでしょう? 結局ロックが最強! ありがとう、tetoでした」と告げ、明るく朗らかなリズムとリフが鳴らされる。そこで冒頭の発言が飛び出したのだ。それが答えであり結論。大正解だ。 アンコールではスツールに座って小池ひとりで歌い始めた「光るまち」から、メンバーが入って「手」へ。この曲もまた、こうして新たな形で演奏されることでより温かく、強く響いてくる。そしてこの曲も。「高層ビルと人工衛星」。フロアから上がる拳が待ってましたとばかりに躍る。メンバー全員でコーラスを歌いながらどこまでも上昇していくテンションが眩しい。そこにお客さんの手拍子も加わって、再びステージとフロアがひとつになり、絶頂の中でアンコールは終わりを告げた――だが、お客さんの手拍子は鳴り止まない。それに応える形で三度戻ってきた5人は『愛と例話』のオープニングを飾るショートトラック「宣誓」の〈ただ恋は多く、ただ愛は深く〉というフレーズを放り投げるようにステージに残し、颯爽とステージを去っていった。

アンコールではスツールに座って小池ひとりで歌い始めた「光るまち」から、メンバーが入って「手」へ。この曲もまた、こうして新たな形で演奏されることでより温かく、強く響いてくる。そしてこの曲も。「高層ビルと人工衛星」。フロアから上がる拳が待ってましたとばかりに躍る。メンバー全員でコーラスを歌いながらどこまでも上昇していくテンションが眩しい。そこにお客さんの手拍子も加わって、再びステージとフロアがひとつになり、絶頂の中でアンコールは終わりを告げた――だが、お客さんの手拍子は鳴り止まない。それに応える形で三度戻ってきた5人は『愛と例話』のオープニングを飾るショートトラック「宣誓」の〈ただ恋は多く、ただ愛は深く〉というフレーズを放り投げるようにステージに残し、颯爽とステージを去っていった。

日ノ出行脚リメイクツアー Tee

COLOR:White

SIZE:S / M / L / XL

PRICE:¥2,800

Booklet Tee

COLOR:Black

SIZE:M / L / XL

PRICE:¥3,500

Logo Tee ver.4

COLOR:Natural

SIZE:M / L / XL

PRICE:¥2,500

Logo Tee ver.4

COLOR:Ive Green

SIZE:M / L / XL

PRICE:¥2,500

Towel ver.8

SIZE:W1100mm / H380mm

PRICE:¥2,000

Sticker Set

SIZE:W80mm / H40mm , W120mm / H60mm , W135mm / H60.7mm

PRICE:¥500

Logo Tumbler

COLOR:Black

Capacity:400ml

PRICE:¥3,000

Made by RIVERS

Logo Tumbler

COLOR:Olive

Capacity:400ml

PRICE:¥3,000

Made by RIVERS

Logo Tumbler

COLOR:Natural

Capacity:400ml

PRICE:¥3,000

Made by RIVERS